歆语健康发布于 3周前

歆语健康发布于 3周前 收藏专家

收藏专家随着细胞毒性化疗、靶向治疗及免疫治疗的不断进展与广泛应用,多种单药及联合治疗方案陆续被纳入不同肿瘤的诊疗指南,在为患者提供更多治疗选择的同时,也可能增加患者血小板减少症的发生风险。在此背景下,肿瘤治疗所致血小板减少症(CTIT)对患者治疗连续性与安全性的影响逐渐受到重视。既往循证研究表明,约有10%~68%的实体瘤或血液肿瘤患者在抗肿瘤治疗过程中可能出现CTIT,其临床危害不仅限于血小板下降本身,更常因导致化疗剂量减低、延迟甚至中断,从而降低相对剂量强度(RDI),进而对无进展生存期(PFS)及总生存期(OS)产生显著不良影响1-4。传统的干预措施如血小板输注、重组人TPO(rhTPO)及口服TPO受体激动剂(TPO-RA)虽有一定疗效,但存在疗效不持久、依赖骨髓造血功能及临床使用受限等不足。因此,能够直接促进巨核细胞成熟并促进血小板生成的TPO-RA,尤其是长效制剂罗普司亭,逐渐成为CTIT管理的研究热点,并受到越来越多的临床关注。

在肿瘤治疗过程中,为什么CTIT的管理如此重要?如果处理不当,它会对患者的抗肿瘤治疗方案和长期预后带来哪些影响?

CTIT是肿瘤治疗中常见又棘手的并发症,它的管理的重要性毋庸置疑。血小板减少的直接后果是出血风险的增加,尤其当血小板 <10×109/L 时,患者往往需要紧急输注以防止严重出血事件。然而,从临床角度看,CTIT 的危害远不止于出血。

既往一项纳入 115,460 例成年实体瘤患者的人群队列研究显示2,在接受化疗的新发实体瘤患者中,任意级别 CTIT 患者因出血导致的住院风险高于非 CTIT 患者(aHR=1.48),其中 4 级CTIT 患者的风险更是显著升高(aHR=13.27);同时,任意级别 CTIT 与输血率增加显著相关(aHR=3.91),在 4 级 CTIT 患者中上升至57.76。另一项涉及 609 例患者、1262 个化疗周期的分析还显示3,约 70% 的化疗剂量下调与血小板减少相关,从而使得临床医师不得不推迟治疗 ≥7 天或降低剂量 ≥15%,导致相对剂量强度(RDI)下降,而 RDI 的下降已经被多项研究证实与不良的生存结局显著相关4。此外,频繁的治疗中断、输血支持及出血焦虑还会削弱患者依从性,进一步影响治疗连续性。

目前临床常用的CTIT 干预手段有哪些?这些措施在实际应用中存在哪些不足或局限?在这种背景下,TPO 受体激动剂,尤其是罗普司亭,能否提供新的解决思路?

目前 CTIT 的主要干预措施包括血小板输注、重组人血小板生成素(rhTPO)、重组人白细胞介素-11(rhIL-11)以及口服 TPO受体激动剂(TPO-RA)5。但这些方法均存在一定局限。首先,血小板输注是最直接、最快速的手段,适用于危及生命或需侵袭性操作时的应急处理。但其效应短暂(通常仅维持数日),频繁输注不仅增加输血反应和相关并发症风险,也可能诱发抗体形成、削弱疗效,因此仅推荐用于短期支持,而非维持治疗。

其次,在升板药物方面,rhTPO 的主要问题是需每日注射且价格高昂,而 rhIL-11则常引起呼吸困难、心律失常、水钠潴留及发热乏力等多种副作用6。口服 TPO-RA(如艾曲泊帕、海曲泊帕)虽具备一定的用药便利性,但存在肝脏毒性及严格空腹要求和药物相互作用问题。

在此背景下,长效注射型 TPO-RA —— 罗普司亭,为 CTIT 管理提供了新的思路。皮下注射罗普司亭不仅规避了口服药物的肝脏首过效应,而且还无需饮食限制。总的来说,现有 CTIT 干预以短期支持或调整化疗为主,存在明显不足;而 长效TPO-RA罗普司亭,则为“恢复并维持血小板、保障患者治疗强度与获益”提供了新的可行策略,但其安全性和获益在临床研究中已得到充分验证。

基于现有的回顾性研究和真实世界证据,罗普司亭在肿瘤治疗相关 CTIT 患者中的疗效与安全性表现如何?有哪些关键数据值得关注?

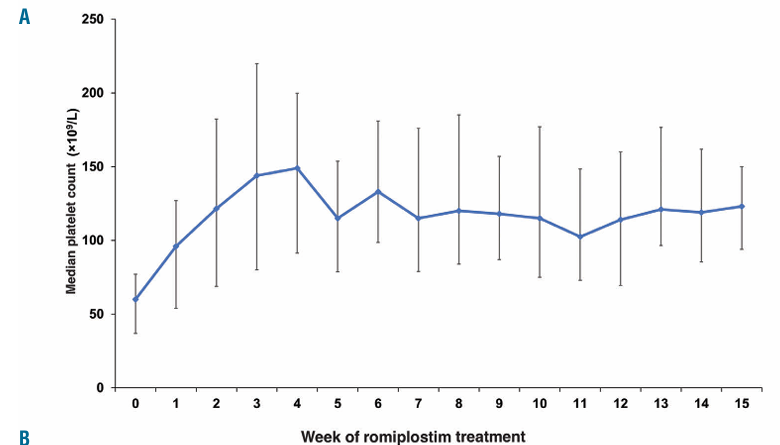

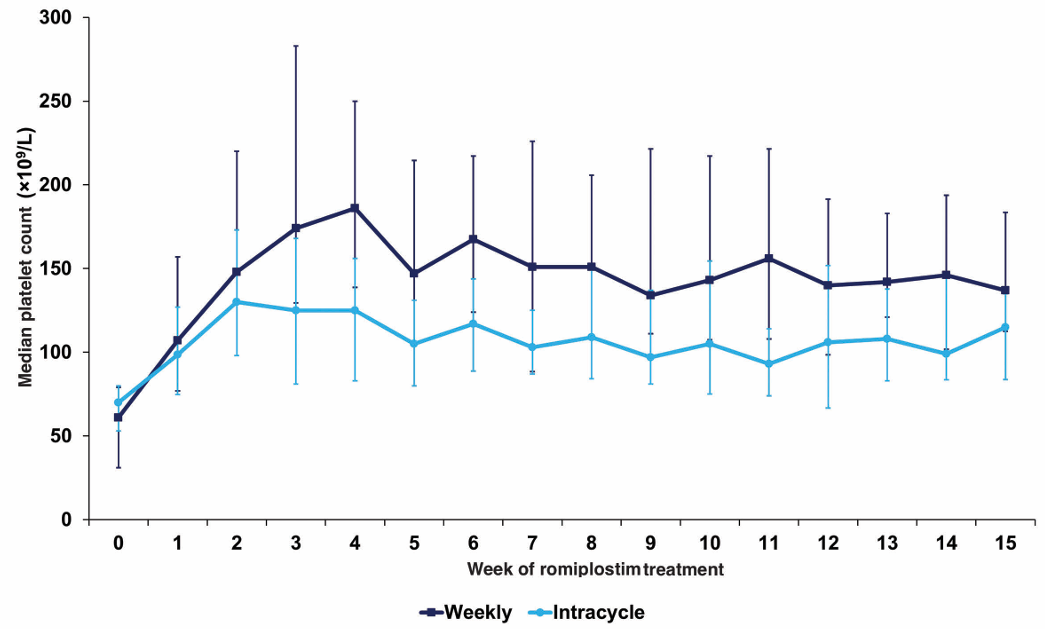

现有回顾性与真实世界研究结果显示,罗普司亭在 CTIT 中的疗效与安全性总体令人鼓舞。多中心回顾性队列研究纳入 153 例实体瘤患者,患者中位血小板计数由 60×109/L 显著提升至 116×109/L;此外,79% 的患者避免了因血小板减少导致的化疗剂量下调或延迟,89% 避免了血小板输注7。

图1. 实体瘤患者接受罗普司亭治疗后中位血小板计数变化曲线

最新的 2025 年全球多中心 III 期随机对照研究进一步验证了这一结果。在接受基于奥沙利铂方案的消化道肿瘤患者中,罗普司亭组在主要终点(第 2 或第 3 周期无因 CTIT 导致的剂量调整)上显著优于安慰剂(84% vs 36%,OR=10.2,P<0.001);血小板谷值更高(87 vs 58×109/L,P=0.005),首次达到血小板应答的时间更短(1.1 周 vs 2.1 周,P<0.001)8。

在罗普司亭治疗CTIT 的临床应用中,每周给药与周期内给药两种方案在疗效和安全性上存在一定差异,临床应如何权衡这两种方案的适用场景?

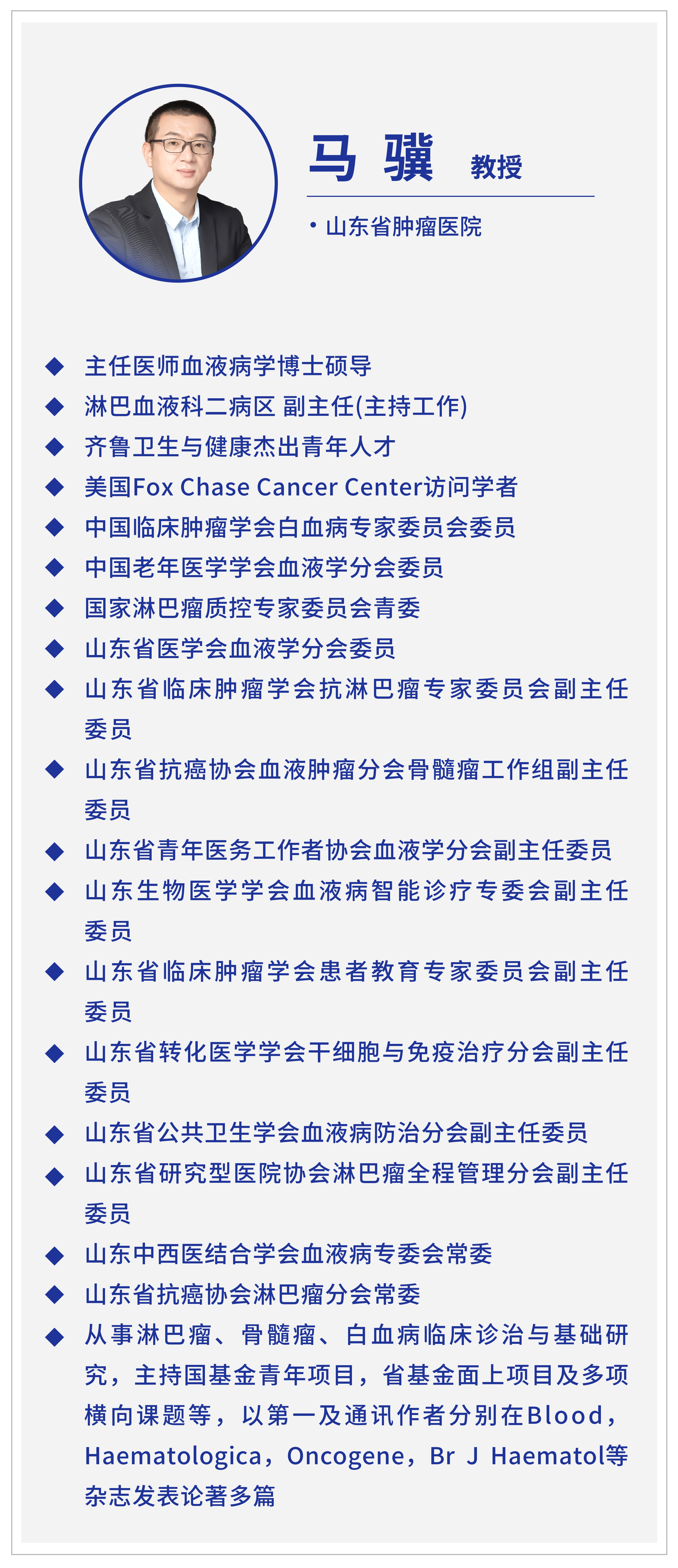

在 CTIT 管理中,罗普司亭的应用主要有两种模式:一是规律性“每周一次”给药,二是基于化疗周期的“间隔期”给药。多中心回顾性研究显示,每周给药在疗效上更具优势。

在一项纳入 173 例患者(其中 153 例为实体瘤)的研究中,每周给药组的中位血小板水平显著高于周期内给药组(143×109/L vs 106×109/L,P<0.001),不仅应答率更高(81% vs 63%,P=0.006),而且化疗延迟或剂量降低的发生率显著更低P=0.010),出血事件亦明显减少(P=0.029)7。

图2. 接受罗普司亭每周给药与间隔周期内给药的实体瘤患者中位血小板计数变化曲线

这些结果提示,规律性每周给药更有助于维持血小板稳定和保障患者抗肿瘤治疗的连续性。安全性方面,两种模式总体安全性相似。

在妇科肿瘤或乳腺癌患者中,罗普司亭的应用情况如何?

在乳腺癌及妇科肿瘤人群中,罗普司亭同样展现出良好的疗效与安全性。一项纳入 33 例患者的回顾性研究(乳腺癌占 79%,卵巢癌 12%,子宫内膜癌 9%)显示10,患者中位起始剂量仅为 117 μg(范围 69–153 μg),低于常用的体重校正剂量(1–10 μg/kg/周)。即便在这一较低剂量下,仍有 64% 的患者在 3 周内实现血小板升至 ≥100×109/L,其中近半数在 8 周时维持稳定,从而继续接受抗肿瘤治疗而无需减量或延迟。这提示在乳腺癌及妇科肿瘤患者中,较低的固定剂量已可获得临床有效的升板效果。不过,考虑到不同瘤种和治疗方案导致的 CTIT 严重程度差异,剂量策略仍需结合既往治疗史、具体化疗方案及骨髓储备情况进行个体化调整。这与既往多中心回顾性结果一致,即罗普司亭在实体瘤 CTIT 患者中总体安全,可减少输血依赖并支持治疗连续性。

参考文献

1.Gao A, et al. Discover Oncology, 2023, 14(1): 10.

2.Adelborg K,et al. Br J Cancer. 2024;130(9):1485-1492.

3.Soff G A, et al. Cancer medicine, 2024, 13(15): e7429.

4.Hirakawa T, et al. Ann Hematol. 2010;89(9):897-904.

5.中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤治疗所致血小板减少症诊疗指南2025

6.中国临床肿瘤学会(CSCO)抗白血病联盟,等.白血病·淋巴瘤,2019,28(04) : 193-197.

7.Al-Samkari H, et al. Haematologica. 2021;106(4):1148-1157.

8.Al-Samkari H, et al. JCO.2025.43.16_suppl.12007.

9.NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Hematopoietic GrowthFactors. Version 1. 2025.

10.Moufarrij S, et al. Gynecol Oncol Rep. 2024;53:101399.