歆语健康发布于 3周前

歆语健康发布于 3周前 收藏专家

收藏专家目前,约85%的儿童免疫性血小板减少症(ITP)病例呈自限性,但部分患儿会进展为慢性ITP,面临长期出血风险及治疗负担。传统一线治疗以皮质类固醇为主,然而疗效个体差异大,何时升级二线治疗(如TPO-RA)仍是临床难点。

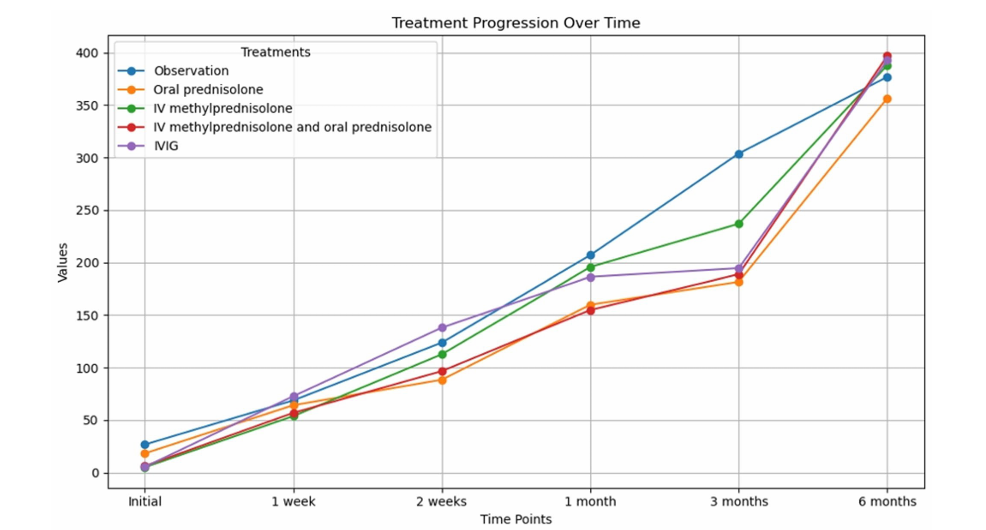

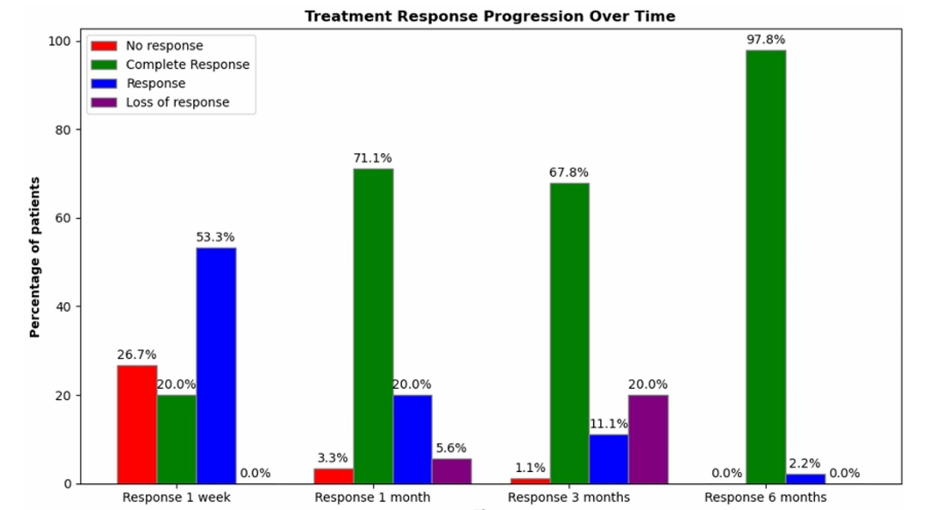

2025年9月,发表于《Annals of Hematology》的一项真实世界研究,通过对90例新诊断ITP患儿为期6个月的随访,揭示了不同治疗方案的应答规律与预后因素。研究发现,早期就诊(≤2.9天)是显著提升治疗应答的独立预测因子,而TPO-RA作为二线治疗可使血小板计数提升近10倍。本文结合该研究数据与最新指南,为儿科医生提供ITP分层治疗的关键决策依据。

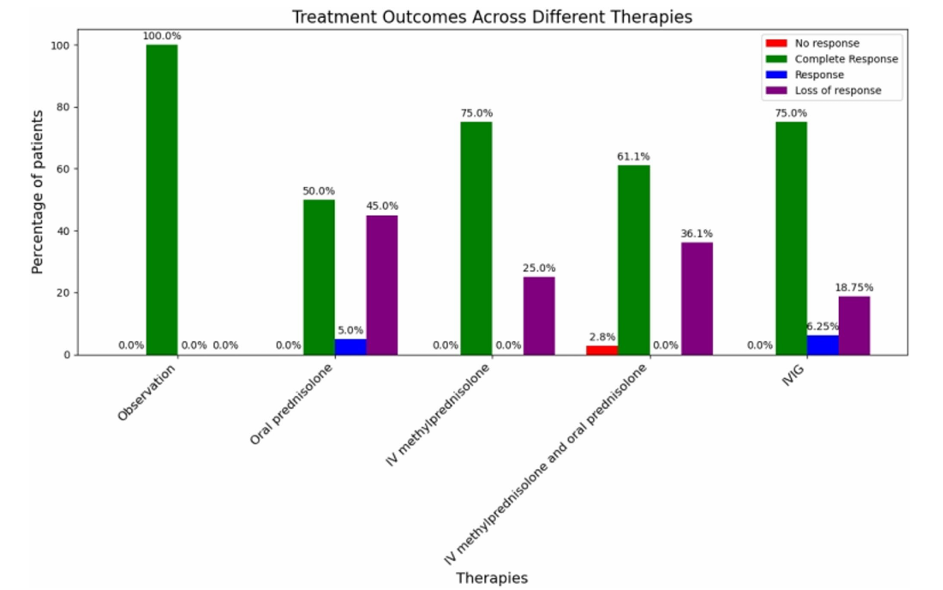

研究数据显示,对于临床表现轻微、无显著出血症状且血小板计数相对较高的患儿,观察等待策略显示出良好的效果。在该研究纳入的90例患儿中,有6例符合上述特征的患儿仅通过严密的观察和随访管理,均在3个月内实现了完全缓解(CR)。这一结果与2019年美国血液学会(ASH)指南的推荐高度一致,该指南明确指出对于低危ITP患儿,"观察等待"是一种安全有效的管理方式。

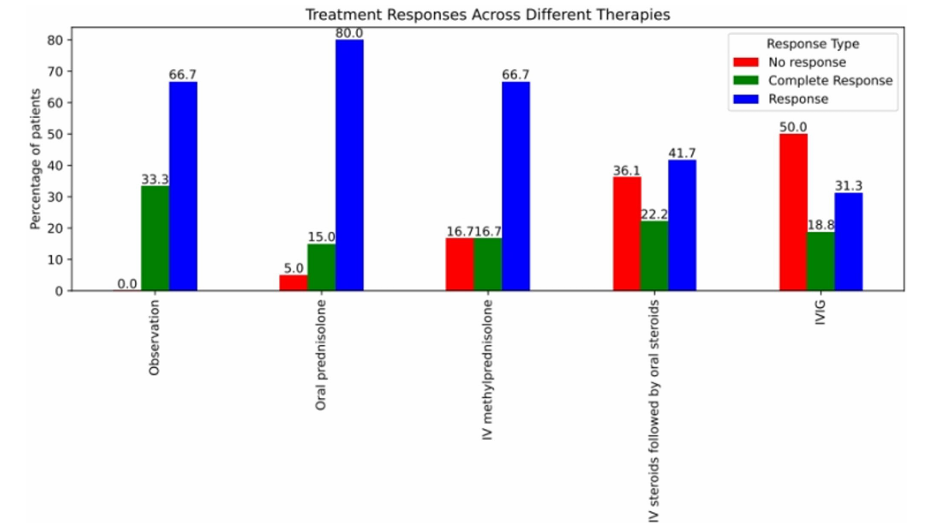

然而,对于中重度出血(BAT评分≥5)或因血小板减少导致生活质量明显受限的患儿,则需要采取积极的药物治疗方案。在该研究中,静脉甲基泼尼松龙联合口服泼尼松的治疗方案使用最为广泛(占40%),但令人关注的是,该方案在治疗早期的应答率仅为63.9%,这一数据提示我们,高强度的联合治疗方案未必总是优于单药治疗或观察策略。

研究数据显示,大约32.2%的患儿在接受一线治疗后效果不佳或出现复发,需要升级到二线治疗方案。在这部分患儿中,血栓生成素受体激动剂(TPO-RA),包括艾曲泊帕和罗普司亭,成为了主要的治疗选择。令人鼓舞的是,在使用TPO-RA治疗3个月后,患儿的血小板计数从基线水平的30×109/L显著上升至279×109/L,提升幅度接近10倍。

进一步分析显示,艾曲泊帕与罗普司亭分别实现了91.3%和100%的完全缓解率,这一结果与多项真实世界研究的数据相吻合,充分证实了TPO-RA在慢性或难治性ITP治疗中的稳健疗效。特别值得注意的是,对于激素治疗无效或存在激素依赖的患儿,早期转换到TPO-RA治疗可以有效避免长期使用激素所带来的各种不良反应,如生长发育受影响、代谢紊乱和免疫功能抑制等,从而显著改善患儿的长期生活质量。

图2 不同一线治疗一周后的反应

早期就诊是疗效关键,延迟或影响治疗应答

通过多因素回归分析,研究人员发现了一个具有重要意义的现象:从症状出现到就诊的时间是否在2.9天以内,直接影响患儿6个月内的完全缓解率(OR=0.769, p=0.003)。这一发现可能反映了早期干预在阻断免疫介导的血小板破坏过程中的关键作用。在ITP的发病早期,自身抗体介导的血小板破坏过程可能尚未完全确立,此时及时进行干预或许能够更有效地中断这一病理过程,从而获得更好的治疗效果。这一结论凸显了对家长进行ITP早期识别健康教育的重要性,包括帮助家长认识ITP的常见症状,如皮肤瘀点、瘀斑、鼻出血等,以及意识到及时就医的必要性。同时,这也对基层医疗机构的诊疗能力提出了更高要求,需要建立快速识别和转诊的机制,确保患儿能够在最佳时间窗内获得专科治疗。

此外,研究中还发现2例对TPO-RA治疗无效的患儿,他们的共同特征是初始血小板计数极低(≤17×109/L),这一现象提示我们,超低的初始血小板计数可能是难治性ITP的一个重要危险信号。对于这类患儿,可能需要探索更加个体化的治疗方案,包括联合使用不同作用机制的药物,或者考虑使用新型的靶向治疗药物。未来的研究需要进一步深入探讨这类患儿的免疫学特征和病理机制,为他们寻找更有效的治疗策略。

图3 不同一线治疗三个月后的反应

拓展内容

本研究表明,儿童ITP的治疗需遵循“分层管理、动态评估”原则。对于低危患儿,观察等待是安全有效的选择;中高危患儿则需根据出血风险、生活质量及治疗反应灵活调整方案。TPO-RA作为二线核心药物,显著提升了难治性患儿的血小板水平,但需关注肝毒性、血栓风险等长期安全性问题。

参考文献

1.AbdelAziz, et al. Ann Hematol. Published online September 26, 2025.

2.Roşu VE, et al. Front Pediatr 10:870064

3.Mohammed MA, et al. Egypt J Hosp Med 89(1):4247–4250

4.Sabhan AH, et al. Pediatr Hematol Oncol J 1(1):9–12

5.Russo G, et al. Blood Transfus. 22(3):253