歆语健康发布于 3周前

歆语健康发布于 3周前 收藏专家

收藏专家传统上的原发性免疫性血小板减少症(ITP)被视为独立的血液系统疾病。然而,临床实践中发现,高达72.5%的ITP患者抗核抗体(ANA)呈阳性,这部分患者是否预示着潜在的自身免疫疾病风险,一直是风湿科与血液科医生关注的焦点。

2025年发表于《Hematology》的研究通过360例原发性ITP患者的回顾性队列分析,揭示了ANA阳性ITP患者进展为系统性自身免疫疾病(特别是干燥综合征和系统性红斑狼疮)的惊人风险。研究不仅量化了这种风险,更建立了基于ANA、抗SSB抗体和补体C3的预测模型,为临床早期识别高风险患者提供了实用工具。本文将深入解读这项研究的关键发现,探讨ANA阳性ITP患者的临床管理策略转变,帮助临床医生在这一特殊患者群体的诊疗中抢占先机。

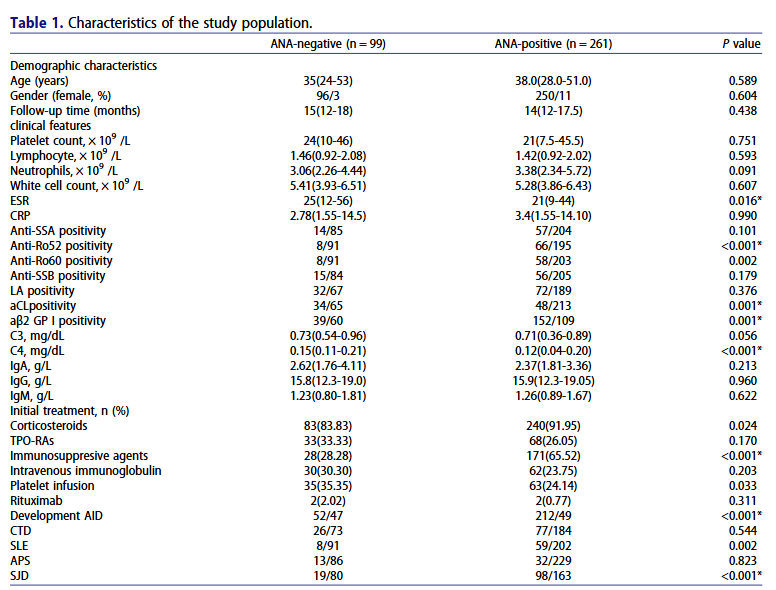

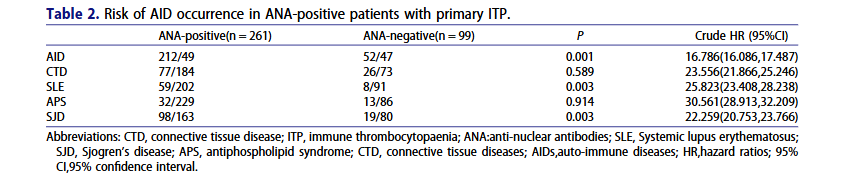

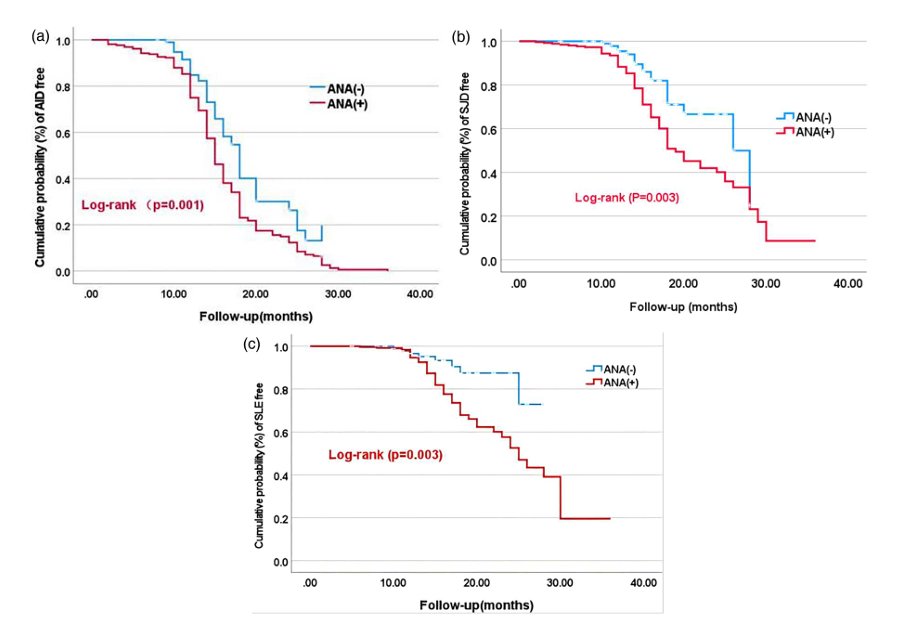

研究纳入360例新诊断的原发性ITP患者,中位随访14个月,结果显示ANA阳性率高达72.5%。与ANA阴性患者相比,ANA阳性患者进展为任何自身免疫疾病的粗风险比(HR)高达16.8(95%CI 16.1-17.5),意味着ANA阳性ITP患者进展为自身免疫疾病的风险增加了近17倍。

表1. 患者基线

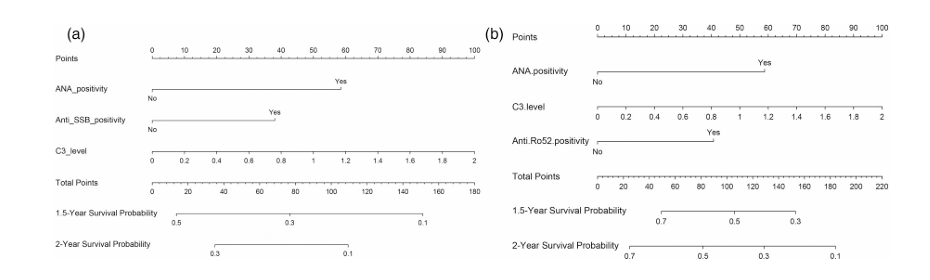

三大关键指标构建精准预测模型

通过Cox回归分析,研究者确定了自身免疫疾病进展的独立预测因素:ANA阳性(HR=1.62)、抗SSB抗体阳性(HR=1.36)和补体C3水平升高(HR=1.51)。基于这些指标,研究团队建立了AIDs风险评分模型:AIDs风险评分=0.617×ANA+0.736×抗SSB+1.507×C3。

补体C3:自身免疫进展的“预警灯”

补体系统在自身免疫疾病发病机制中扮演关键角色。研究发现,在ANA阳性ITP患者中,补体C3水平与自身免疫疾病进展风险呈正相关,这与传统认知中低补体血症提示自身免疫活跃的观念有所不同。

ITP与系统性自身免疫疾病(如SLE、SJD)的治疗原则存在显著差异。ITP治疗主要关注血小板计数的提升和出血风险的控制,而SLE等疾病的管理则强调全身免疫调节和器官保护。

拓展阅读

补体激活型ITP正成为自身免疫疾病治疗的新兴靶点。近年研究发现,补体系统在ITP的发病机制中发挥着比既往认知更为重要的作用。约57%的ITP患者血小板表面存在IgM自身抗体,这些抗体能够通过经典途径激活补体系统,导致C3消耗和C3b/C3d在血小板表面沉积,形成独特的补体激活亚型。

值得注意的是,这类补体激活亚型的ITP患者对利妥昔单抗治疗表现出更好的反应性,其机制可能与B细胞清除后抗体产生减少有关。这一发现为临床治疗策略的选择提供了重要依据。目前,针对补体系统的多种特异性抑制剂正在积极研发中,包括C3抑制剂、C5抑制剂等,这些新型药物有望为补体激活亚型的ITP患者提供更加精准的治疗选择。

本研究通过大样本回顾性分析,明确了ANA阳性ITP患者是自身免疫疾病的高风险群体,特别是干燥综合征和系统性红斑狼疮。基于ANA、抗SSB抗体和补体C3的风险预测模型为临床识别高风险患者提供了实用工具,有望实现早期干预和改善预后。然而,研究也存在一定局限性:回顾性设计可能引入选择偏倚;随访依赖电话或网络可能低估亚临床自身免疫疾病表现;预测模型需要外部验证队列确认其普适性;研究仅纳入成人患者,结果可能不适用于儿童ITP群体。

参考文献

1.Liang, Hui et al. Hematology (Amsterdam, Netherlands) vol. 30,1 (2025): 2551454.

2.Neunert CE, et al. Blood Adv. 2024;8(13):3578–3582.

3.Lambert MP, et al. Blood. 2017;129(21):2829–2835.

4.Marmont AM. Blood.2009;114(9):2003–2004; author reply 2004.