写过医学综述的人都知道,最头疼的不是写不出观点,而是在成百上千篇文献里 “大海捞针”,还要理清它们之间盘根错节的逻辑。不过这两年明显不一样了,AI工具像突然冒出来的超级助手,从筛选文献到搭建框架都能搭把手,把曾经耗时长、易出错的环节变得顺溜起来。

文献筛选:AI让大海捞针变成精准捕捞

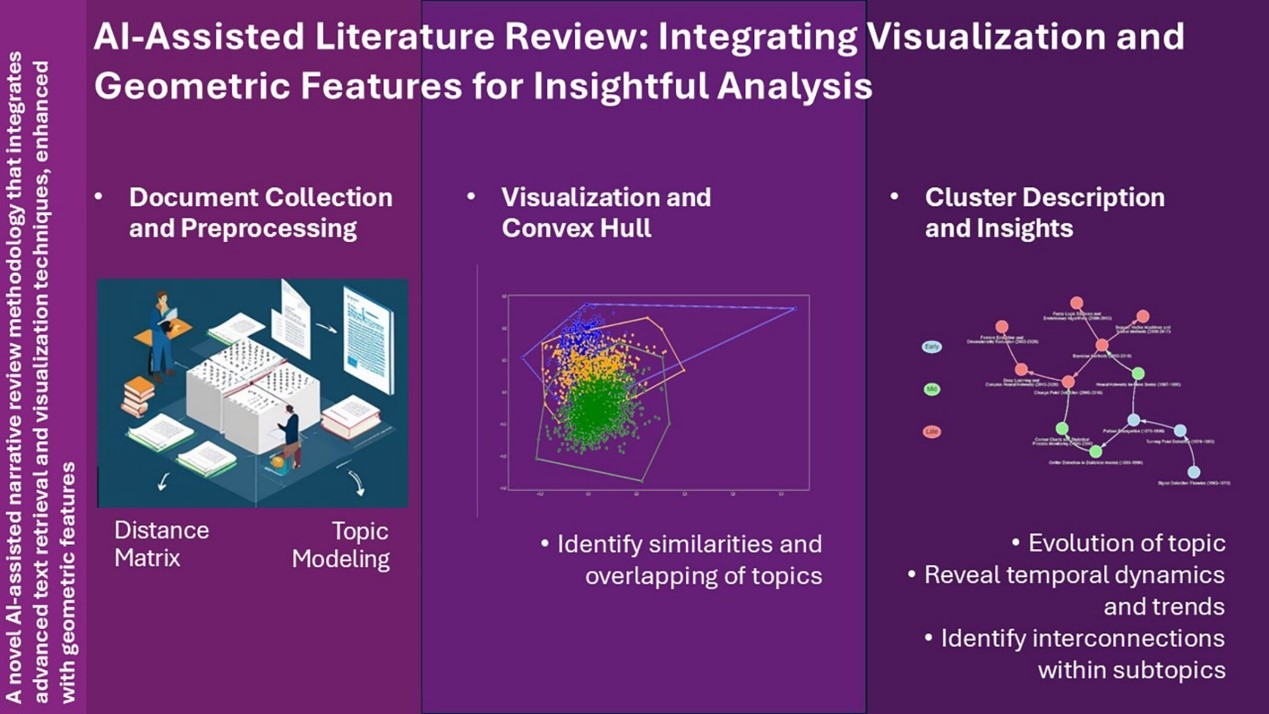

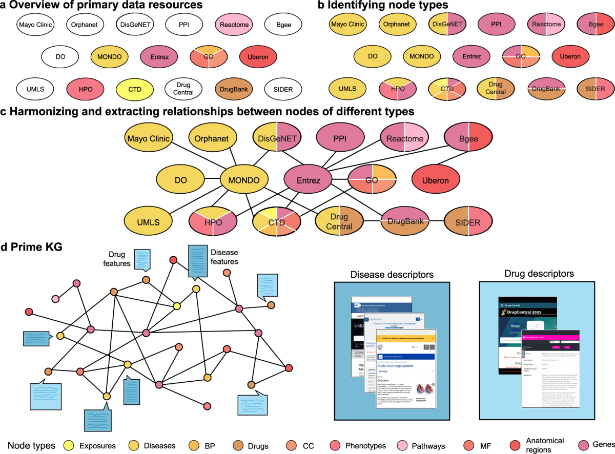

医学综述的第一步是文献筛选,但PubMed年均新增150万篇文献的速度,让研究者像在信息海洋里徒手捞针。不过现在,AI工具能帮大忙。比如PubMed的自动筛选功能,用自然语言处理技术识别关键词背后的语义关联,能把“糖尿病并发症”的搜索结果精准定位到 “糖尿病肾病的分子机制”这种细分领域。还有Covidence这类在线工具,通过机器学习自动标记文献相关性,研究者只需在系统里“教”AI识别几篇典型文献,模型就能像训练有素的助手一样批量筛选,把原本需要几周的工作压缩到几小时。用Covidence处3000篇肿瘤免疫治疗的文献,初筛后的结果里90%都是真正相关的研究,效率提升不是一点半点。筛选完文献,更头疼的是梳理研究间的逻辑关系。传统方法靠人工阅读和Excel表格整理,常常陷入 “只见树木不见森林” 的困境。现在,AI 能通过知识图谱和主题模型帮你构建文献网络。AI能把分散的研究转化成节点(如疾病、药物、机制)和边(如 “抑制”“促进”“关联”),自动识别出“PD-1抑制剂联合化疗在三阴性乳腺癌中的疗效” 这样的研究热点。我最近参与的一个肝癌综述项目,用AI构建的知识图谱发现,现有研究对 “肠道菌群-肝癌转移” 的机制探讨不足,这直接成了综述讨论部分的创新点。另外,像AI还能自动聚类文献,把上千篇研究分成 “基础机制”“临床疗效”“耐药性” 等模块,让写作思路一目了然。说到到了写作阶段,AI工具能帮你润色语言、规范格式,甚至生成结构化的段落。比如快速提取文献中的研究方法、结果和结论,自动生成摘要初稿;像一个专业编辑,不仅纠正语法错误,还能建议更学术化的表达,比如把 “效果不错” 改成 “显示出显著的临床获益”。不过,我发现直接让 AI生成讨论部分容易出问题。有次我让 ChatGPT 分析 “CAR-T 治疗实体瘤的挑战”,它给出的答案虽然流畅,但把 “抗原异质性” 和 “肿瘤微环境抑制” 混为一谈,缺乏深度。后来我改成让 AI 先列出所有相关机制,再自己整合分析,效果就好多了。记住,AI 可以帮你组织语言,但批判性思考必须由人类完成。

总结

医学综述写作从 “体力活” 变成 “脑力活” 的趋势不可逆,但这不是坏事。学会用AI 工具把时间从文献筛选、格式调整中解放出来,才能有更多精力去发现研究空白、提出新假设。不过,永远要记得:AI 是你的超级助手,不是科研的替代品。请记住,技术的进步让我们站在巨人的肩膀上,但望向远方的眼睛,永远属于自己。 歆语健康发布于 2月前

歆语健康发布于 2月前 收藏专家

收藏专家