尽管治疗药物与治疗策略不断优化,皮质类固醇依旧是免疫性血小板减少症(ITP)的首选一线治疗,但患者对治疗的反应差异较大,部分患者治疗反应不佳,甚至出现耐药,如何预测患者的治疗反应是ITP临床管理中的一大挑战。近年来,维生素D受体(VDR)基因多态性与多种自身免疫性疾病发生发展和治疗反应之间的关系受到广泛关注。近期,研究者探讨了VDR基因多态性rs1544410(BsmI)、rs7975232(ApaI)和rs2228570(FokI)在ITP患者中对皮质类固醇治疗反应的预测作用,期望进一步优化当前的临床治疗策略,实现更加个体化的治疗。VDR基因型及其等位基因频率

与ITP患者皮质类固醇治疗反应显著相关

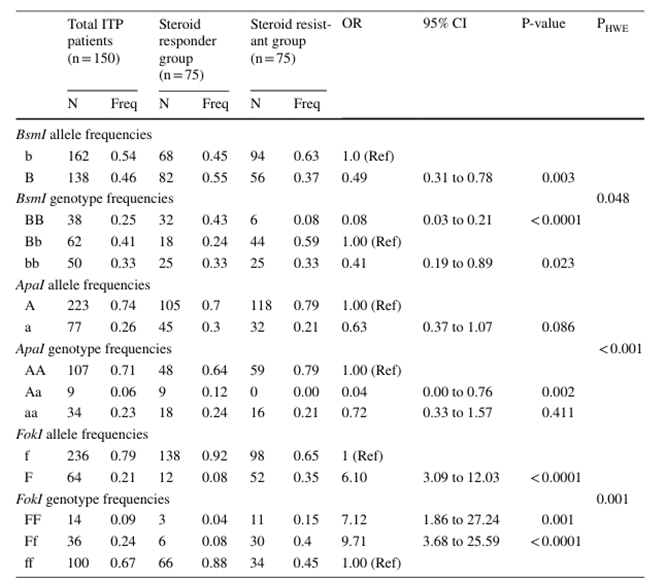

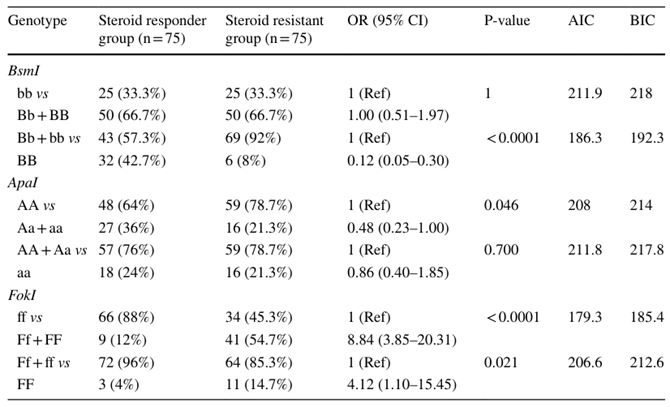

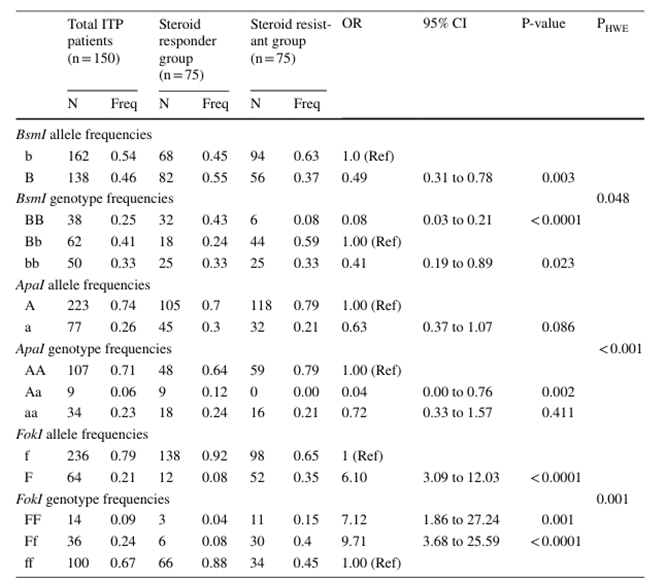

该项研究纳入了150例成年原发性ITP患者,根据患者对既往一线皮质类固醇治疗的反应情况,将其分为反应组和耐药组,每组各75例。所有患者既往均接受了短期口服泼尼松治疗,具体方案为1 mg/kg/天,并在4周内逐渐减量,其中对治疗有反应定义为:在间隔7天的两次测量中,血小板计数均>100×109/L;未达到上述标准的则被定义为皮质类固醇耐药1。研究者通过VDR BsmI、ApaI和FokI的基因分型与基因频率分析发现,BsmI基因的B等位基因在皮质类固醇反应组中的频率显著高于耐药组(p=0.003),提示B等位基因可能与皮质类固醇治疗的反应性相关;在ApaI基因中,AA基因型的患者在耐药组中的比例较高,而Aa基因型则在治疗反应组中更为常见(p=0.002),表明ApaI基因多态性同样可能对皮质类固醇治疗反应产生影响;此外,研究者发现,FokI基因与皮质类固醇耐药性之间的关联更加显著,具体而言:FokI F等位基因的携带者皮质类固醇耐药的风险较非F等位基因携带者显著增加6.1倍(p<0.0001),同时,FF和Ff基因型在皮质类固醇耐药组中的频率显著高于反应组。

表1,皮质类固醇反应与耐药患者VDR基因型和等位基因频率

Ref,参考;OR,优势比;95% CI,95%置信区间

表2,ITP患者VDR基因与皮质类固醇耐药的相关性Ref,参考;OR,优势比;95% CI,95%置信区间,AIC,赤池信息量准则;BIC,贝叶斯信息准则

上述结果提示,VDR基因多态性,特别是FokI基因的多态性,可能在ITP患者对皮质类固醇治疗的反应中发挥重要作用,为临床预测治疗反应提供了潜在的遗传学依据。拓展阅读:

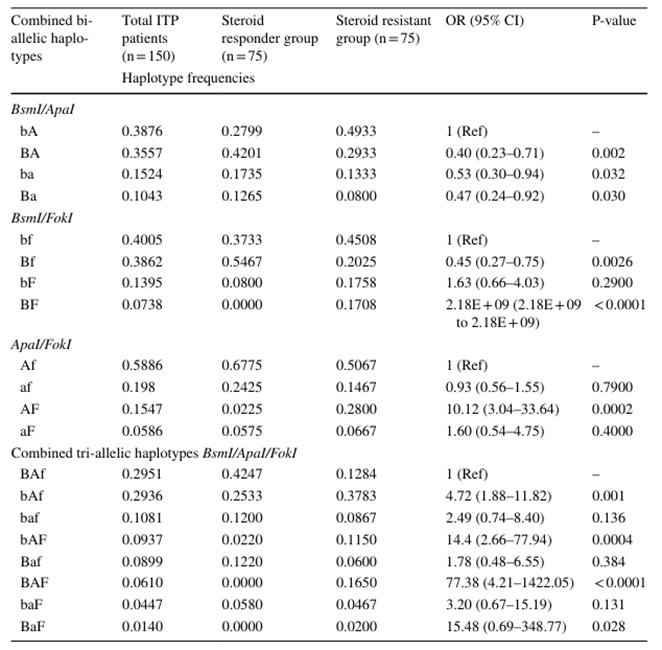

维生素D受体(VDR)是维生素D发挥生物学作用的关键,广泛存在于多种组织和免疫细胞中。既往的研究已证实,VDR基因的多态性与多种自身免疫性疾病的发生和严重程度密切相关。BsmI、ApaI和FokI是VDR基因中三个重要的单核苷酸多态性(SNPs)位点,分别位于内含子8和外显子2区域。这些多态性可能通过影响VDR的转录、翻译过程以及mRNA稳定性,进而改变维生素D的信号传导和功能,可能对ITP患者的免疫反应和疾病进展产生影响。特别是FokI基因多态性,由于其直接作用于VDR蛋白的结构和功能,可能在ITP的发病机制和治疗反应中发挥重要作用。基于此,VDR基因多态性可能是ITP个体化治疗的研究方向之一。通过基因分型和统计学分析,研究者发现,携带FokI F等位基因的患者对皮质类固醇治疗的反应较差,且维生素D水平较低。进一步BsmI/ApaI/FokI三基因单倍型的频率分布还发现,某些特定的三等位基因单倍型(如BAF和BaF)仅在皮质类固醇耐药的患者中出现。具体而言,BAF三基因单倍型的皮质类固醇耐药风险显著增加了77.38倍(OR=77.38,95%CI:4.21~1422.05,p<0.0001),而BaF和bAF三基因单倍型的耐药风险分别显著增加了15.48倍(OR=15.48,95%CI:0.69~348.77,p=0.028)和14.4倍(OR=14.4,95%CI:2.66~77.94,p=0.0004),提示,特定的VDR基因单倍型可能与皮质类固醇耐药性密切相关。

表3,皮质类固醇反应与耐药患者的BsmI/ApaI、BsmI/FokI

和ApaI/FokI双等位基因单倍型以及BsmI/ApaI/FokI三等位基因单倍型的频率

Ref,参考单倍型;OR,优势比;95% CI,95%置信区间

研究还发现,皮质类固醇耐药的患者维生素D水平显著低于治疗反应良好的患者(p<0.0001),这一发现提示维生素D水平可能在ITP的治疗效果中扮演着重要角色。

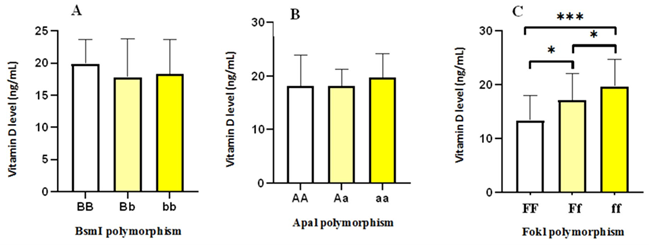

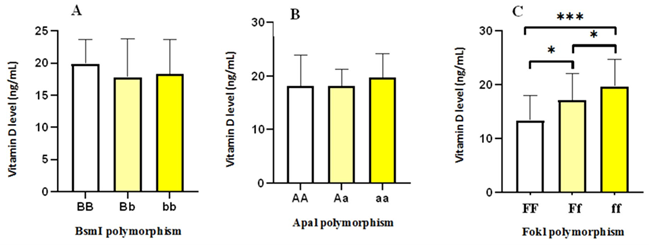

通过基因型分析,研究者在BsmI或ApaI基因型中未发现VD水平的显著差异,但FokI F等位基因与患者的维生素D水平之间存在显著关联。不同FokI基因型患者中的维生素D水平均显示出统计学差异:ff基因型的维生素D水平(19.72 ± 5.04 ng/mL)显著高于Ff基因型(17.17 ± 4.91 ng/mL,p < 0.01)和FF基因型(13.36 ± 4.58 ng/mL,p < 0.0001),此外,Ff基因型VD水平显著高于FF基因型(p < 0.01),提示FokI基因多态性可能通过影响维生素D水平影响免疫反应和患者的治疗效果。

图1,所有ITP患者(n=150)中不同VDR基因多态性的维生素D水平图A,BsmI多态性;图B,ApaI多态性;图C,FokI多态性;*,p<0.001;***,p<0.0001整体而言,FokI F等位基因携带者不仅皮质类固醇耐药的风险增加,而且维生素D水平显著更低。拓展阅读:

上述研究评估了维生素D受体(VDR)基因多态性在国外ITP患者中的分布及其对体内维生素D水平的影响。而在中国人群中,国内研究也发现原发性ITP患者的维生素D活性指标与受体表达水平与健康人群存在显著差异2。一项纳入30例成年ITP患者和30例健康对照的研究显示,与健康人群相比,ITP患者的VDR mRNA表达量显著升高(p<0.001)。这一发现提示,维生素D及其受体可能参与了ITP的发病机制,同时也可能对ITP的治疗具有一定的潜在作用。这些结果为探索维生素D在ITP中的作用机制及其临床应用提供了新的研究方向。

观点评述

我国ITP相关指南强调ITP的治疗应遵循个体化原则3,然而临床实践中,ITP的治疗效果却因患者而异,目前尚无有效的生物标志物能够准确预测患者对皮质类固醇治疗的反应。上述研究表明VDR基因多态性(BsmI、ApaI和FokI)与ITP患者对皮质类固醇治疗的反应密切相关,特别是FokI F等位基因的携带者与皮质类固醇耐药性之间存在显著关联。基于VDR基因多态性的分析,该项研究提出了一种潜在的个体化治疗策略:通过对ITP患者的VDR基因多态性进行早期筛查,临床医师可以更好地预测患者对皮质类固醇治疗的反应,并根据患者的基因型调整治疗方案。此外,研究还提示,某些特定的单倍型(如BAF和BaF)可能作为皮质类固醇耐药的标志,帮助临床医师在治疗早期识别高风险患者并采取相应的措施。然而,由于该研究样本量有限,未来需要通过更大样本量、设计更严谨的大型研究进一步验证上述结论。同时,未来的研究还应积极探索VDR基因多态性在临床实践中的应用价值及其在ITP个体化治疗中的应用潜力,从而基于患者的基因型制定更精准的治疗方案,最终提高ITP患者的治疗效果和生活质量。1. Radwan RA, et al. Mol Cell Biochem. 2025;480(3):1919-1929.2. 刘金梅,等.标记免疫分析与临床,2021,28(04):596-599.3. 侯明, 等. 中华血液学杂志, 2020, 41(8): 617-623.